Hermann Hesse vor 100, vor 90 und vor 80 Jahren

Meldung vom 27.01.2016

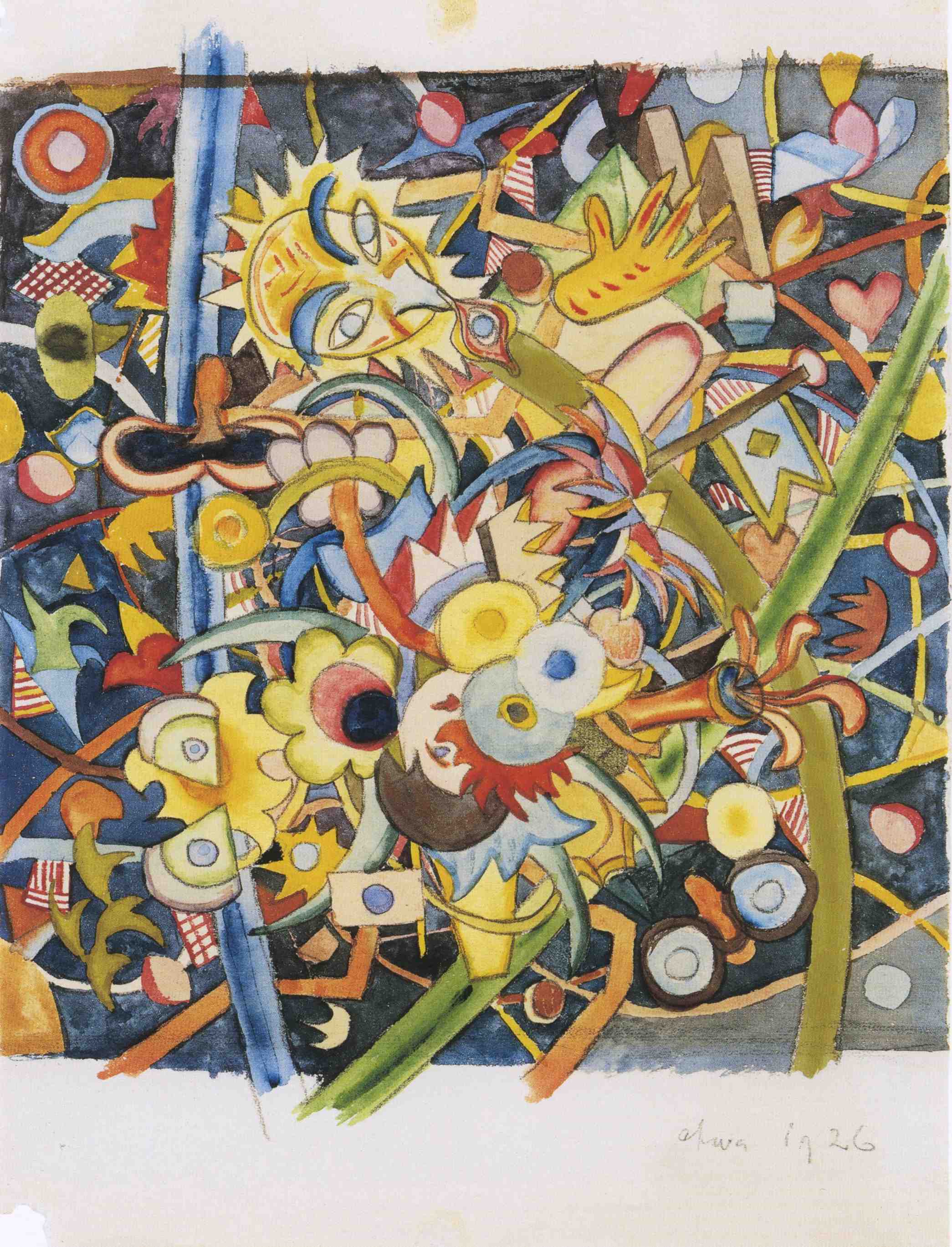

Januar 1916, Januar 1926 und Januar 1936 – In diesen drei Monaten vor 100 bzw. 90 bzw. 80 Jahren geschah in Hermann Hesses Leben ganz Verschiedenartiges, das bemerkenswert ist und zeigt, welch turbulente Zeiten er durchschreiten musste: Am 13. Januar 1916 wurde Hermann Hesse zum zweiten Mal bezüglich seiner Kriegsverwendbarkeit gemustert, wurde aber wie bereits im August 1914 wegen seiner Kurzsichtigkeit sowie eines Lungenemphysems als "nicht felddiensttauglich" eingestuft. Zur selben Zeit erschien erstmals die von Hermann Hesse redaktionell betreute Zeitung "Der Sonntagsbote für die deutschen Kriegsgefangenen". Seit Juni 1915 arbeitete er von Bern aus für die Deutsche Kriegsgefangenenfürsorge und baute dabei eine Bücherzentrale auf zur Versorgung der deutschen Kriegsgefangenen in den Ländern, die mit Deutschland im Krieg standen. Diese Aufgabe erfüllte er mit großem Einsatz bis April 1919. Er sammelte dazu unermüdlich Bücher- und auch Geldspenden, mit denen er Zeitschriften und Bände mit geeigneter humanistischer Literatur herausgab und den Kriegsgefangenenlagern zukommen ließ. Zehn Jahre später, im Januar 1926, war er mit ganz anderen Dingen beschäftigt: Auf Anregung des mit ihm befreundeten Psychoanalytikers Josef Bernhard Lang nahm er in Zürich, wo er den Winter verbrachte, Tanzstunden. Zur Faschingszeit im Februar besuchte er dann Maskenbälle im Zürcher Kunsthaus, im Hotel Baur au Lac und im Odeon zusammen mit seinen Freunden Hans Arp, Hermann Huber, Ernst Morgenthaler, Julia Laubi-Honegger, Othmar Schoeck und Volkmar Andreae. Er fand Vergnügen daran, sodass er an seine Tanzpartnerin Laubi-Honegger schrieb, dass er nicht verstehen könne, dass er so lange solchen Dingen abhold gewesen sei. Es war für ihn allerdings nicht nur Freizeitvergnügen, sondern auch Recherchearbeit, die in den in dieser Zeit entstehenden Roman "Der Steppenwolf" einfloss. Wieder zehn Jahre später, im Januar 1936, war Hermann Hesse mit weniger vergnüglichen Dingen beschäftigt: Sein Verleger Gottfried Bermann Fischer war wegen seiner jüdischen Herkunft und seines Verlagsprogramms von den Nazis aus Deutschland hinausgedrängt worden. Am 18. Januar 1936 unterzeichnete Hermann Hesse deshalb zusammen mit Thomas Mann und Annette Kolb einen Protest dagegen, der in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht wurde. Bermann Fischer versuchte damals für seinen Verlag in der Schweiz eine Niederlassung zu erreichen, was aber vom Schweizer Verlegerverein verhindert wurde, sodass er mit seinem Exilverlag nach Schweden und später den USA gehen musste. Derweil leitete Peter Suhrkamp kommisarisch den deutschen Teil des S. Fischer Verlags. Nach dem Untergang des Nationalsozialismus wurden die Verlage 1945 wieder zusammengeführt, trennten sich aber 1950 dann wegen unterschiedlicher Programmvorstellungen in den S. Fischer und den Suhrkamp Verlag. Text: Kulturbüro Herbert Schnierle-Lutz Bild: "Maskenball", Aquarell von Hermann Hesse 1926