Verschollene Briefe Hermann Hesses an seinen Verleger Samuel Fischer aufgetaucht

Meldung vom 15.12.2016

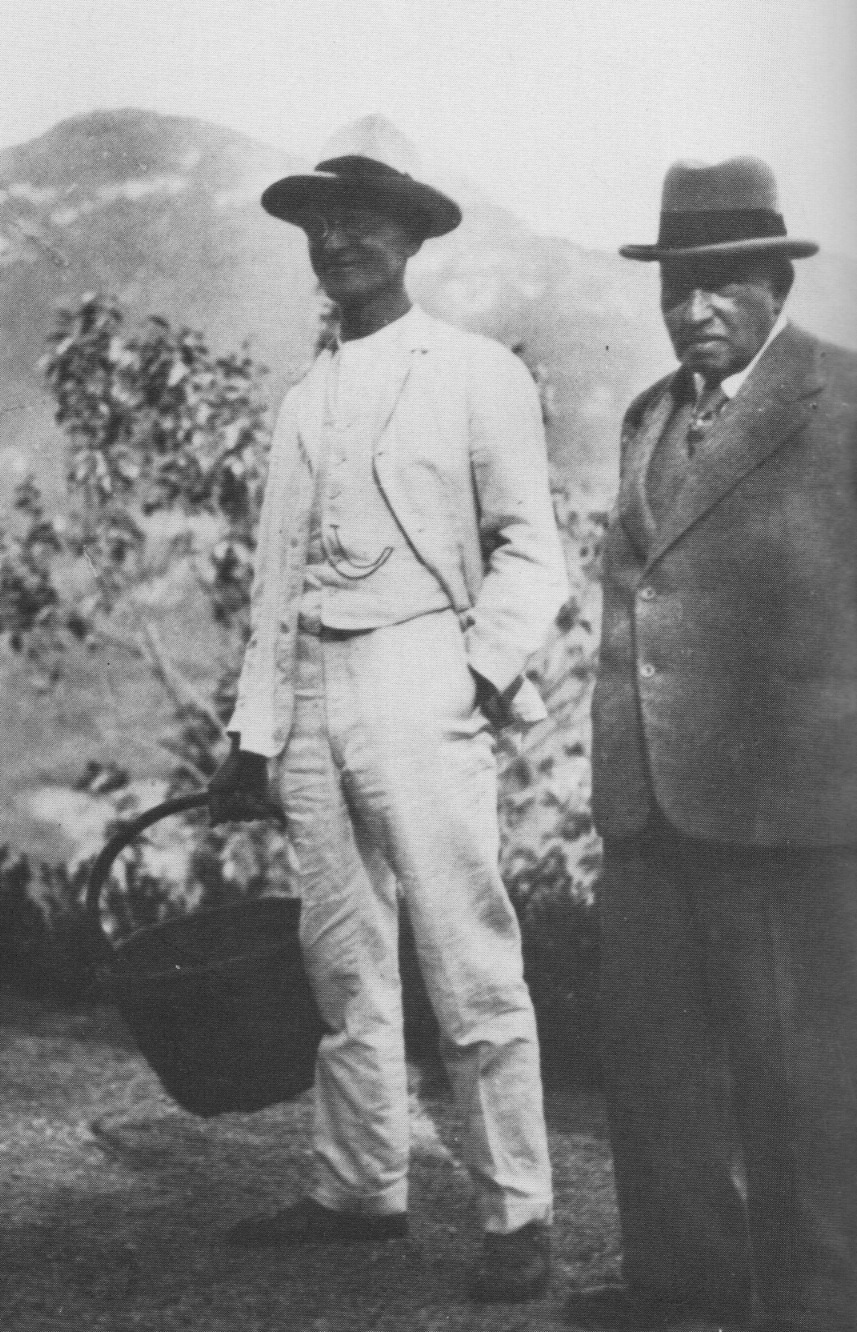

Im Antiquariatshandel sind mehr als 140 Briefe aufgetaucht, die Hermann Hesses an Samuel Fischer geschrieben hat, der von 1903 bis zu dessen Tod 1934 sein Verleger war. Lange Zeit war davon ausgegangen worden, dass diese Korrespondenz in den Feuerstürmen des Zweiten Weltkriegs in Berlin vernichtet worden sei. Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach konnte die Briefe nun für eine nicht genannte Summe erwerben und so für die Forschungsarbeit sichern. In Marbach ist sowohl ein großer Teil des Hesse-Nachlasses archiviert als auch das Fischer-Archiv untergebracht. Samuel Fischer (1859-1934) war einer der bedeutendsten deutschen Verleger, der unter anderem auch Gerhart Hauptmann und Thomas Mann verlegte. Er wurde 1903 durch Hesses "Hinterlassene Schriften und Gedichte von Hermann Lauscher" auf den damals 26-jährigen Schriftsteller aufmerksam, der zu der Zeit noch hauptberuflich als Buchhändler und Antiquar in Basel arbeitete. Durch den Verlagsvertrag, den ihm Fischer gab, war es Hesse möglich, den Brotberuf aufzugeben und sich auf das Schreiben zu konzentrieren. 1904 erschien dann im S. Fischer Verlag der Roman "Peter Camenzind", der ein solcher Erfolg wurde, dass Hesses schriftstellerische Existenz gesichert war. Unter Samuel Fischers Verlegerschaft erschienen dann nahezu sämtliche Werke Hermann Hesses in den folgenden 30 Jahren: die Romane "Unterm Rad" (1905), "Gertrud" (1910), "Roßhalde" (1914), "Demian" (1919), "Siddhartha" (1922), "Der Steppenwolf" (1927), "Narziß und Goldmund" (1930), die Erzählbände "Dieseits" (1907), "Nachbarn" (1908), "Umwege" (1912), "Aus Indien" (1913), "Knulp" (1915), "Klingsors letzter Sommer" (1920), "Kurgast" (1925), "Die Morgenlandfahrt" (1932) sowie mehrere Gedichtbände, Reisebeschreibungen und sonstige Aufzeichnungen. Die Briefe Hermann Hesses an Samuel Fischer, die das Deutsche Literaturarchiv nun aufgekauft hat, sind in diesem Zeitraum zwischen 1903 und 1934 entstanden. Sie enthalten wichtige Informationen über die Entstehung der Bücher und das Verlagsgeschäft, aber auch privatere Nachrichten: So berichtet Hermann Hesse z.B. Samuel Fischer, dass Thomas Mann sich bei einem Winterspaziergang beinahe verirrt habe. Mit Thomas Mann haben Hesse und Fischer im Januar 1931 und Februar 1932 gemeinsame Winterferien im Hotel Chantarella oberhalb von St. Moritz verbracht. Samuel Fischer besuchte Hermann Hesse Juni 1933 in Montagnola; dabei ist das gemeinsame Foto (oben) entstanden. Es war das letzte persönliche Treffen, Samuel Fischer starb im Oktober 1934 in Berlin. Zu dieser Zeit ballten sich bereits dunkle Wolken des nationalsozialistischen Terrors über dem S. Fischer Verlag zusammen. 1935 zwangen die Machthaber Samuel Fischers jüdischen Schwiegersohn und Nachfolger Gottfried Bermann Fischer die Führung des Verlages innerhalb des Deutschen Reichs aufzugeben. Dieser übergab diesen daraufhin an seinen Cheflektor Peter Suhrkamp, der den Verlag in Deutschland dann unter großen Schwierigkeiten treuhänderisch über die Nazi-Zeit brachte, während Gottfried Bermann Fischer im Exil, zunächst in Wien, dann in Stockholm, eine Auslands-Dependance gründete. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches wurden die beiden Verlage wieder zusammengeführt und in Berlin von Gottfried Bermann Fischer und Peter Suhrkamp zunächst gemeinsam geleitet. Als sich 1950 dabei unterschiedliche Vorstellungen ergaben, schied Peter Suhrkamp aus dem Verlag aus und gründete den Suhrkamp Verlag. Den Autoren wurde in einem gerichtlichen Vermittlungsverfahren freigestellt, in welchem Verlag sie künftig publizieren wollten. Hermann Hesse, der zu Peter Suhrkamp in den schwierigen Jahren der Nazi-Zeit ein Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis aufgebaut hatte, optierte für den Suhrkamp Verlag, in dem sein Werk seither erscheint. Herbert Schnierle-Lutz